봉래산·풍악산·개골산·설봉산, 그리고 금강산

*금강산(관광): 행정구역상 강원도 고성군과 북의 고성군, 금강군, 통천군에 걸쳐 있으며 동서 너비는 약 40km, 남북길이는 약 60km 면적은 약 530km. 최고봉은 비로봉(1.639m). 외금강, 내금강, 신금강, 해금강이라고 부른다. 940여 종의 식물이 있고 고유종인 1속 1종인 금강국수나무•금강초롱꽃 등 20여 목의 새와 금강모치•열목어•어름치 등 희귀 보호 어종이 산다. 1998년 9월부터 바닷길을 통한 해로관광이 시작되었으나 2004년 1월에 중단되었고, 육로 관광은 2003년 9월부터 개방되었으나 2008년 7월 북한군의 피격으로 관광객이 사망하는 사건이 발생하면서 모든 관광이 잠정 중단되었다. (네이버 지식백과/두산백과)

1998. 11.18. 현대 금강호 첫 출항

2003. 9. 금강산 육로관광 실시

2004. 7. 2. 금강산 호텔 개관

2005. 9. 1. 옥류관, 비치 호텔, 온정각 동관 개관

2006. 7.17. 화진포 아산 휴게소•외금강 호텔 개관.

9.14 금강산 관광 항공 이용 실시

2007. 5.28. 금강산 면세점 그랜드 오픈

6. 1. 내금강 관광 개시

12.5. 개성 관광 개시

2008. 3.17. 금강산 승용차 관광 개시

7.13. 중단

10년간 차곡차곡 쌓았던 공든 탑이 한순간에 무너진 순간이었다. 햇볕 정책 아래 내금강과 개성이 열리며 승용차 관광의 본격적인 붐을 코앞에 두고 금강산 관광은 갑작스럽게 대단원의 막을 내렸다. 고성 주민들에게는 하루아침에 떨어진 날벼락이었다. 1998년 뱃길이 열린 이후만 10년 만이었다.

필자로서는 그 바로 딱 한 달 전이던 2008년 6월11일부터 3일간 금강산을 다녀올 수 있었으니 지금 돌이켜봐도 참 운이 좋았다. 기억을 하나하나 되짚어 봤다.

고성 통일 전망대에서 비무장지대 남방한계선을 지나 북측 출입국관리소(CIQ)에 이르기까지. 가지 못하고, 보지 못해서, 늘 궁금할 수밖에 없었던 한반도 절반의 땅 중에 아주 작은 일부만 살짝 들여다보는 정도일 뿐인데도 흥분을 감출 수 없었다. 버스 창에 딱 붙어 눈을 떼지 못했다.

다들. 동해를 따라 이어지는 해금강, 기암괴석들, 김삿갓의 일화가 서렸다는 남강을 스쳐 북방 한계선을 통과하면 차창 밖으로 온정리 마을, 그리고 양지 마을이 지나간다. 온통 잿빛이었다. 햇살 가득한데도 마치 흑백 필름으로 투과한 1960년대 사진 같았다. 이제는 어렴풋한 기억인데도 잿빛의 잔상만은 뚜렷이 남아있다. 벌목으로 인한 벌거숭이 민둥산에 들판마저도 초록이라고는 찾아보기 힘들었던 탓이었을까. 누렇게 빛바랜 단층 기와집들, 사생활 보호를 위해 마을을 둘러싼 회색 담벼락, 자전거를 타는 북한 주민들도 언뜻 스쳤다. 곳곳에 나붙은 선전 구호가 적혀있는 현수막들이 불러오는 긴장이 분단된 세월을 체감케 했다.

그리고 다음 날, 드디어 고대하던 금강산을 올랐다. 여름 햇살 아래 말로만 듣던 구룡폭포로 향했다. 끊일 줄을 모르고 이어지는 인파에 휩쓸리면서도 들뜬 기대로 길을 재촉했다. 구슬처럼 흘러내린다는 폭포수를 품은 옥류동, 용이 품어 지킨다는 구룡연, 선녀가 멱을 감았다는 ‘선녀와 나무꾼’ 이야기가 전해져 내려온 상팔담. 구룡대에 오르면 옥류봉, 세존봉, 비사문이 동서남북으로 시원하게 펼쳐진다. 눈을 들면 태고계로부터 신생계까지 걸쳐 풍화된 화강암과 편마암들이 백옥 같은 흰 빛깔을 드러낸다.

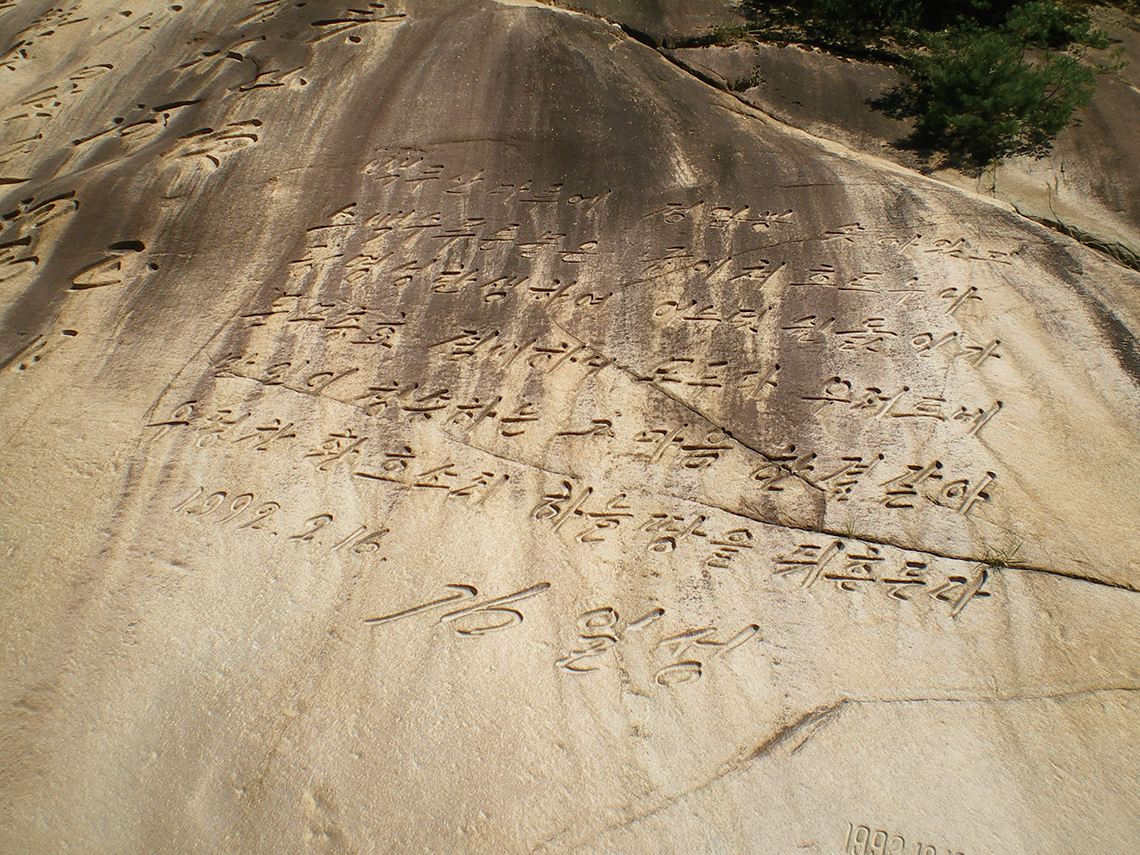

장엄하다. 강한 광택을 띤 가지색을 띠는 특유의 암벽 앞에서 기념 촬영도 열심히 했다. 감동할 만한 암벽마다 새겨진 선전 글귀가 아쉽기 그지없었지만. 산행을 마치고 목란관에서 점심으로 나온 비빔밥과 함께 마신 평양 막걸리 한 잔은 참으로 시원하고 달콤했다. 격세지감이 녹아있으니 뉜들 아니었을까? 모두 같이 공감했다.

저녁에는 온정각 문화예술회관에서 평양 모란봉교예단의 가무 공연도 관람했다. 단원 중 많은 수는 예술가들에게 최고의 영예인 인민 배우, 공훈 배우들로 예우 되고 있다는 설명도 들었다. 온정각의 저녁 메뉴로 올라온 오리 불고기와 청포묵, 고사리나물은 담백했다. 북한의 맛이었다. 그네들의 자랑거리인 단고기, 들쭉술을 보면서 그저 ‘북의 음식이구나’ 했다.

마지막 날에는 삼일포에서 연화대로, 봉래대에서 해금강 능선을 돌았다. 관동팔경 중 하나이자 이름난 호수로 물이 맑아 선녀가 떨어뜨린 거울과 같다고 불렸다는 삼일포는 꿈결처럼 고요했다. 해금강은 거센 물살에 부딪힌 기암괴석들과 소나무가 우거진 많은 바위섬은 하늘이 만들어낸 최고의 작품이었다.

아직도 어제처럼, 영화처럼 각인된 순간들이 있다. 고성에서 남측 출입국 사무소로 향하는 도로마다 대형 버스들로 메워졌던 장면들, 문전성시였던 출입국 사무소, ‘한반도 땅인데 외국이구나!’ 생각했던 기억들, “이제 북한 땅 입니다”라는 설명에 나도 모르게 긴장했었던 순간들, 핸드폰을 맡기며 조장이라는 낯선 단어와 봉사원들과 한마디라도 나눠보려고 했던 사람들, 붉은 정장을 입은 채로 노래를 들려주었던 옥류관 봉사원들. 지금껏 잊히지 않았던 한마디가 있다. “달러 많이 가져왔습니까?”

수많은 시인 묵객들의 사랑을 받아 민족의 혼과 얼이 서려 있는 금강산. 여름에는 봉래산, 가을 풍악산, 겨울 개골산, 눈이 오면 설봉산으로 불리는 그곳을 자유롭게 다닐 수 있는 날이 찾아오기를 학수고대한다.